「動かなければならない時に動かなかった選手」と「動いてはいけない時に動いた選手」

日本が、試合後半18分にサウジアラビアに先制点を許すまでの場面を振り返ってみよう。

柴崎岳は、自陣のセンターサークルの少し下の右側にポジショニングしていた。体を左に反転してボールを視界に収めている。サウジアラビアのCHのオタイフの後ろ姿が柴崎の視界に入っていた。右CBハウサウィがセンターラインを越えてビルドアップに参加する。左サイドのアビドが、ポジションを右側中央に移動してハウサウィからのボールをもらう。アビドはすぐに、日本のゴール方向に体勢を入れ替える。井手口陽介は、アビドがフリーでボールを持っているので、気になって近づいていく。この時、柴崎と井手口と山口蛍は、ちょうどトライアングルの形になっていた。CHのオタイフは、そのトライアングルの真ん中に入り込んでいる。

アビドからボールを受けたオタイフは、簡単に前を向いてパスを出せる位置をとる。パスを出したアビドは、オタイフを追い越して柴崎と山口の間にポジショニングする。アビドは、オタイフからフリーの状態でボールをもらった。前を向くアビドの視界には、吉田麻也しかうっていない。吉田とペアを組むCBの昌子源は、トップ下のジャーセムの引いた動きにつられて前に出てポジションを開けてしまっていた。FWのムワラドは、吉田の左横のフリーになったペナルティエリア内に斜めに走り込む。ボールをもつアビドは、ドリブルしながら左足でラストパスをムワラドに送る。フリーでボールをもらったムワラドは、豪快に右足でゴールを決めた。

これが日本の失点場面である。失点するのには、なんらかの原因があるから失点をする。その原因は、ほとんどの場合、「原理原則」に沿わなかった時に起きている。つまり、選手の動きにおいて「ここではこう動くよね」と考えられる動き以外のプレーをした際に、失点が起きてしまうのである。

まず、柴崎のプレーに注目してもらいたい。ビルドアップでハウサウィがボールをもってセンターラインを越えた時、柴崎はボールのある左側に体の向きを変えている。そこから、柴崎は、一度もボールに関与していないのである。ほぼ傍観者に近い。オタイフがボールをもった時、アビドはオタイフを追い越して柴崎の目の前を通過する。ここが一番のポイントになる。せめてこの時は、アビドに並走してついて行かなければならない。そうすれば、アビドにボールを出したオタイフは、別のパス選択をしただろうからである。

次に、昌子のプレーに注視しよう。オタイフがボールをもってパスを出そうとした時に、トップ下のジャーセムは下がってボールをもらう姿勢をとる。そのフェイクにつり出された昌子が前に出てジャーセムについていく。待ってましたとばかりにムワラドが、誰もいなくなった左CBの位置に走り込む。この場合に昌子は、最終ラインを崩さずにステイしていないとならない。

日本の失点の大きな原因は、「動かなければならない時に動かなかった柴崎」と、「動いてはいけない時に動いた昌子」のプレーにあると言える。しかし、この2人の選手は、たまたま失点のきっかけを与えたにすぎない。なぜならば、日本の大きな課題は彼らのような守備戦術の甘さにあるのだから。日本の選手は、ここだという「プレスに行かないとならない時に行かない」場面や、「プレスに行かなくてもいい場面で相手選手に突っ込む」ケースが見られる。こうした「クセ」と言ってもいいプレーは、日本がW杯でベスト16の突破を目指すのならば、必ず改善しないとならない課題である。

「ボールをもたせている」のか「ボールをもたれている」のか

サウジアラビアが、日本に対して、どのような戦い方をしてきたのだろうか? そのことを知るのは、日本のもっている実力の現状を知ることになる。

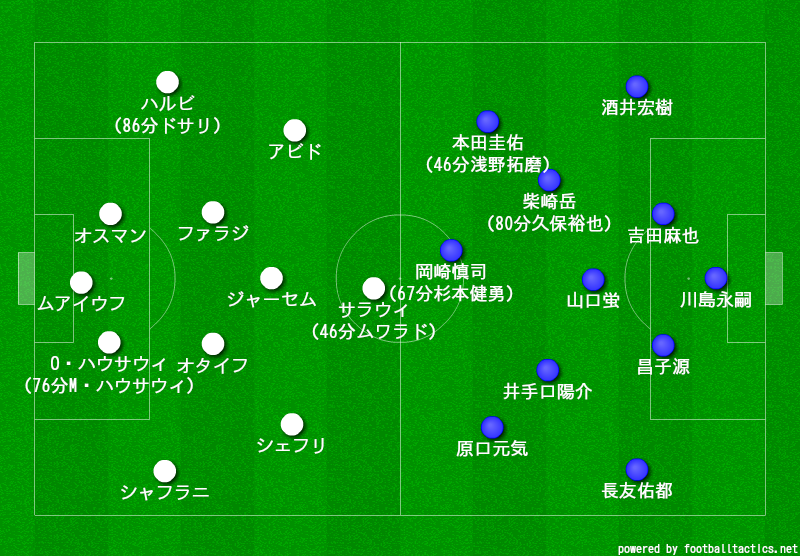

図にあるように、日本のシステムは、4-3-3の中盤が逆三角形で、守備時には4-5-1になる。一方、サウジアラビアは、4-2-3-1で、守備時に4-4-2になる。図には、選手交代した後半のメンバーが記されている。お互いのシステムを組み合わせると、選手同士がマッチアップした状態になる。戦う上での両チームのテーマは、「マッチアップした状態からいかにしてズレを生み出すのか」にある。つまり、相手のマークを外して数的優位をどうやって作っていくのかが勝利へのテーマとなる。

「ズレを生み出す」には、大きくわけて2つの方法がある。1つ目は、ピッチの端と端を使って、ボールをサイドチェンジして相手の選手を左右に動かす。2つ目は、選手が位置を代えるポジションチェンジである。サウジアラビアは、ロングボールを使ったサイドチェンジよりも、選手を移動させるポジションチェンジを使って、日本の選手とのズレを生み出そうとした。

そこで、サウジアラビアは、後半になって手を打ってきた。1トップのターゲットマンだったサラウィに代えてムワラドを投入する。最初は、左サイドのアビドがトップを務めていたが、ゲームが進むにつれて、4人の選手をFWの位置に立てたり、アビドを中央でプレーさせたりして、ポジションチェンジを盛んに行ってくる。

日本がロシアW杯出場を決めたオーストラリア戦と違ったのは、「ボールをもたせている」のか、それとも「ボールをもたれている」のかにあった。オーストラリアには、「ボールをもたせている」状態を維持できた。しかし、サウジアラビアには、特に後半になって「ボールをもられている」状態になってしまった。

失点に至るまで、GKからはじまったパスは、25回のパス交換が行われた結果生まれたものである。25回の中で、当然1度も日本の選手はボールを奪えなかった。つまり、サウジアラビアのポジションチェンジによって、日本の選手は、「誰が誰を見るのか」の原則を見失うほどに、ボールをもたれていたのだ。

「中盤の3人」の資質~アッレグリの理論を参考に~

サウジアラビア戦の柴崎や遠藤のプレーを見れば、日本の失点は、中盤の選手の守備に改善の余地がありそうである。そこで、日本がいま採用している4-3-3の中盤の逆三角形のシステムの中で、「中盤の3人」にフォーカスして、そのポジションにいる選手の特性を検証してみたい。どのような選手の資質が、どのポジションに有効なのか。それを知るには、現在ユヴェントスの監督を務めるマッシミリアーノ・アッレグリの理論を見てみよう。

逆三角形の底辺にいる選手について、アッレグリは「レジスタ」と表現する。オーストラリア戦での長谷部誠であり、サウジアラビア戦での山口蛍のポジションである。アッレグリは、そのポジションにあった選手の特性を挙げる。

「守備時の中盤2人と前線3枚を統率できるようなカリスマ性」

「レジスタはボールを奪い返すために中盤2人と前線3人をすぐさま正しいポジションに呼び戻すことも重要」

これらは、攻撃から守備への場面の事柄である。その中で、次のことが記されている。

「後退しながら、かわされず攻撃を遅らせる」

「相手にかわされず時間をかけさせる」

「ポジションを離れてはならない。相手のDFやMFがFWに向けて出す縦や斜めのパスを防ぎ、守備時にフィルターとして4バックを遮蔽できる。つまり中央のゾーンにバランスをもたらすことを期待される」

アッレグリが指摘するように、守備の際、逆三角形の底辺にいる選手の役割はとても大きい。

さらに、サウジアラビア戦で、柴崎が務めたインサイドハーフについての記述を見てみよう。

「走力が必要とされる」

「1人のCFと2人のウイングでは攻撃のための人数が足りず、彼らの飛び出しが多く必要であることが挙げられる」

「ドリブルで相手をかわして数的優位を生み出すこと」

「ラストパス」

「ミドルシュート」

次に、井手口がプレーしたインサイドハーフについては次のように指摘する。

「より高度な戦術のクオリティ」

「より中盤の仲間を助けること」

「守備時により動くこと」

「レジスタがチームにバランスを与えボールを奪取するためのサポート」

「プレーに関与しフィニッシュ(ミドルシュート)まで持っていく」

「ヘディングに強く、優れたフィジカルの持ち主」

ここに挙げたのは、アッレグリが指摘する特性のほんの一部である。アッレグリの理論の中で、日本の中盤の3人にとって大切な指摘は、「後退しながら、かわされず攻撃を遅らせる」ことや、「相手にかわされず時間をかけさせる」ことである。つまり「ディレイ」や「リトリート」の守備戦術をきちんとこなせる選手が必要なのである。日本にそうしたカテゴリーに当てはまる選手がいるのか。実際は、実力不足という言葉は使いたくないが、アッレグリが指摘した役割に見合うような選手は、あまりいない。ただし、彼の言う「レジスタ」の役割には、長谷部が当てはまるかもしれない。そしてインサイドハーフには、井手口のさらなる成長に期待してしまう。

日本が、W杯でベスト16の突破を目指しているのならば、「中盤の3人」に誰が起用されるのかで、日本の勝ち負けが左右されるだろう。それだけ、日本の守備の問題点を抱えているポジションでもある。しかし、逆に、誰にでもチャンスがあるポジションだと言える。来るべきロシアW杯まで、「中盤の3人」に誰が起用するのか、注目したいところである。

注 アッレグリの論文は、2005年にUEFAライセンス取得の際に提出したものである。この論文は、日本語訳されていて、以下のサイトで読むことができる。

( http://schumpetercalcio.hatenablog.com/entry/2017/08/01/194500 )

なぜ、日本はサウジアラビアに敗れたのか~「中盤の3人」の資質を考える~